Manson, que havia passado a maior parte de sua vida em reformatórios e prisões, ao sair de uma delas, no final dos anos sessenta, encontraria um mundo em revolução. Os jovens haviam descoberto a pulsão de vida que neles habitava. Eric Fromm

[1] os encantava com sua denúncia contra a dominação dos governos e da família, particularmente, do pai. Os conclamava a encontrarem um novo caminho harmonioso abandonando o consumismo capitalista e buscando a harmonia com a natureza. Dizia que as necessidades eram, quase todas, de origem psicológica enquanto Freud falava da libido e das pulsões, Fromm insistia na busca do amor como caminho para a felicidade. Outros autores como Herbert Marcuse, que também influenciou essa geração, afirmava sobre Freud, que ele sentenciava que o homem, para viver em sociedade, deveria se reprimir e trocar essa repressão pela sobrevivência. Ele, Marcuse

[2], argumentava, no entanto, que a repressão era uma construção histórica e que a mesma poderia ser removida. Assim, o autor assinalava que havia uma “mais-repressão”, ditada pelos sistemas sociais e que seria o real causador da infelicidade humana. Marcuse pregava o fim do princípio da realidade e a importância do sexo na busca do prazer. Michael Foucault

[3] também deixaria sua marca geracional com suas denúncias sobre a sociedade da vigilância e a necessidade de romper com essa dominação panóptica para que o ser humano fosse mais feliz.

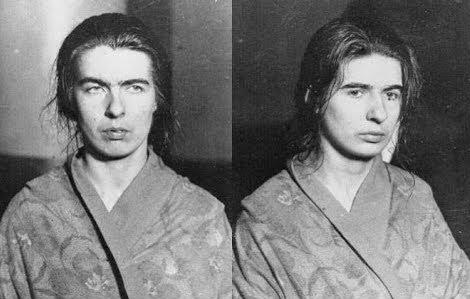

Manson se confrontou com tudo aquilo que via e viu que gostava daquilo. Percebeu que havia muitos jovens desorientados em busca de um novo sentido para a vida. A Guerra do Vietnam, a Guerra Fria, eram pulsões de morte que deviam ser dominadas e excluídas naquele momento. O que importava era o prazer. Dotado de enorme capacidade de sobrevivência, aprendida nos anos em que viveu detido, ele percebeu que poderia criar sua própria comunidade livre em meio a tantas. Perspicaz e sedutor, logo intuía os potenciais membros para a “família” que pretendia formar. No caso das mulheres, deviam ter problemas de ajuste familiar e, preferencialmente, conflito com o pai. Quando percebia essas características em uma garota, logo a convidava para fazer sexo impondo uma condição: a garota deveria fazer sexo com ele pensando que o fazia com seu próprio pai. Da parte dos garotos, a conversa girava em torno da injustiça da guerra (Vietnã), a necessidade de um novo tempo de mais amor e, fundamentalmente, muito sexo sem nenhuma restrição e drogas à vontade, no caso, o LSD. Manson, que nunca havia tido uma família que o acolhesse, agora criava a sua própria. Seus membros se autodenominavam “Família Manson”. Megalomaníaco, procurou se aproximar de gente do mundo da música em troca dos favores sexuais dos membros de seu grupo. Conheceu produtores musicais e o baterista da banda Beach Boys[4], Denis Wilson, que ficou encantado pelo grupo a ponto de convencer o líder da banda, Brian Wilson a gravar uma música de Manson. Depois do crime, essa música seria retirada das cópias e se tornaria rara. Manson não ficou satisfeito com essa gravação. Achou que Brian havia modificado a essência de sua obra e procurou um produtor musical que também o recusou considerando sua música sofrível. Manson ficou furioso e tratou de armar sua vingança. Sempre havia tido o desejo de ser muito famoso, uma celebridade. Enquanto suas chances musicais diminuíam, os Beatles lançavam aquele que ficou conhecido como “Álbum Branco”. Ao ouvir o disco, Manson criou a ideia de que aquele disco havia sido gravado para ele, um chamado dos Beatles para que ele, do outro lado do oceano, colocasse em prática o “Helter Skelter[5]”. A partir daí, Manson tentaria entrar em contato com os Beatles sem, no entanto, nunca ter obtido qualquer de sucesso. Criaria o então o seu próprio “Helter Skelter”.

Em sua psicose[6] dizia que os negros iriam começar uma grande revolução e derrotariam os brancos. Mas não teriam condições de governança e precisariam dele Manson e sua família para esse governo. Manson tratou de apressar as coisas cometendo os crimes e pensando que, com as marcas deixadas a sangue nas paredes, a culpa recairia sobre os negros e eles, revoltados, apressariam o confronto final[7]. Por conta disso, foram cometidos os crimes. A instrução de Manson: “- Cometam o crime mais horripilante possível”.

A princípio as suspeitas recaíram sobre o próprio marido, Roman Polanski, que havia filmado alguns anos antes “O Bebê de Rosemary”. Pelas características do filme e também em busca de sensacionalismo, atribuiu-se o crime a uma espécie de culto satânico. O filme, que falava do “ano um do demônio”, ou de uma era regida “pelo diabo”, seria explorada por meses pela imprensa antes de chegarem, quase que por acaso, aos autores dos assassinatos.

Situado o criminoso, o crime e a sociedade no tempo e no espaço, o propósito deste trabalho é procurar entender, dentro de limitações objetivas, a criança Manson e as circunstâncias que moldaram seu ego.

Sabemos das complexidades que envolvem as psicopatologias e as dificuldades em diagnosticá-las. No presente caso, na medida em que tomamos contato com suas particularidades essas dificuldades se tornam mais agudas e não tenho a pretensão de apresentar um diagnóstico conclusivo. O que será feito aqui será apenas um exercício que aponta, principalmente, para uma perversão sem, no entanto, fechar questão quanto a isso. Assim, concordamos com Forbes (2012) quando afirma:

“O psicanalista ou o médico que entende ter condições de objetivamente identificar e conhecer a psicopatologia tende a distinguir normal e patológico sob uma moral: se é bom é normal, sendo o patológico o mal a ser expurgado. Sua prática passa a ser corretiva e sujeita a seu próprio juízo. Torna-se totalitária, justamente porque está fechada”. (Pág. 53).

Charlie: de criança a adolescente[8]

A história de Charlie começa com sua avó. Nancy Maddox amava bíblia em sua fé fundamentalista e se sentia magnetizada pelas nefastas criaturas que, na Terra, realizavam o serviço do diabo. Quem a conheceu dizia que ela era tolerante com os outros e não parecia fanática. Na verdade, ela entendia que os outros eram problemas de Deus, a ela competia cuidar dos seus. Seu marido, Charlie Milles Maddox, se submetia totalmente à mulher o que, naqueles tempos, não era propriamente comum. Sempre amuado e impotente em sair de seu estado de submissão, depois de quatro filhos, Charlie Milles vem a falecer em virtude de uma tuberculose. O mundo de Nancy, que parecia harmonioso começa a ruir. Outro filho falece de pneumonia e a filha mais velha se separa do marido. Ela sente que Deus a está testando. Refugia-se ainda mais na Bíblia e tenta nela encontrar as respostas para sua sorte. Sua filha mais nova, Kathleen, adorava dançar para horror de sua mãe. Entre idas e vinda, fugas e advertências dos perigos do mundo, a jovem fica gravida de um homem mais velho que havia escondido que era casado e não assume o relacionamento. Nancy não renega a filha, mas a força a submeter-se aos valores cristãos que ela própria acreditava fazendo Kathleen prometer que a criança cresceria como temente a Deus.

Kathleen não demora em romper o trato e, tão logo tem o bebê, o deixa com sua mãe para novamente frequentar as boates que sua mãe tanto temia. Logo conhece outro homem com quem se casa. A avó assume a criança prometendo criá-lo na fé bíblica.

A quase adolescente Kathleen parecia repetir sua vocação em encontrar homens inadequados e, após algumas surras, separa-se do marido, Willian Manson, que havia dado seu sobrenome ao bebê e novamente procura frequentar as boates noturnas. Nesse período, contrata algumas babás que levavam os namorados para a casa e, enquanto o bebê estava no berço, faziam sexo diante dele. Tal fato não parecia incomodar a Kathleen, pois, ela mesma, adotava tal prática.

Charles Manson, doravante chamado de Charlie, viveu seus primeiros cinco anos de vida entre casas de parentes, incluindo sua avó, e de sua mãe.

Pensando em melhorar de vida, Kathleen e seu irmão mais velho planejam um assalto e não se dão bem. Charlie vê sua mãe ser presa e algemada. Ele, que não havia tido a presença paterna, agora, ficava sem a mãe que nunca fora muito presente. São condenados, o irmão a dez e ela a cinco anos de prisão. Em virtude dessa prisão e pensando em deixar a criança mais próxima da mãe, Charlie é encaminhado a morar com sua tia – que tinha uma filha, Jô Ann. Ela havia se casado novamente morava próxima da penitenciária.

Melanie Klein afirma que “encontramos no adulto todos os estágios do seu desenvolvimento na primeira infância[9]”. Afirma a autora, que estão no inconsciente todas as fantasias recalcadas que serão controladas pelo superego. Para ela, os recalques profundos se dirigem contra as tendências mais antissociais. Penso que aqui podemos fazer uma intersecção com o postulado por Stoller[10] ao assegurar que a perversão é uma fantasia posta em ato por meio de uma estrutura defensiva construída ao longo dos anos.

Charlie, até os cinco anos não havia convivido com nenhuma figura paterna. Suas fantasias edipianas foram incompletas. Klein[11] ressalta a importância edípica no desenvolvimento da personalidade, tanto das pessoas normais quanto das neuróticas. É de se imaginar o efeito que deve ter tido na criança a visão de vários homens diferentes sobre sua mãe que lhe negligenciava e nem de perto era a “suficientemente boa” de Winnicot.

Charlie era uma criança desagradável que ninguém queria por perto. De estatura abaixo da média para sua idade, era mirrado, mas, talvez para compensar sua fragilidade, gostava de contar lorotas e tinha rompantes de raiva quebrando coisas às escondidas e não assumindo a culpa. Era obcecado por ser o centro das atenções. Se não conseguia ser notado por fazer algo certo, comportava-se mal estando sempre disposto a isso. Seus parentes e amigos diziam que ninguém ficava relaxado quando Charlie estava por perto.

Charlie é levado a estudar na sala de uma professora que seria lembrada por sua crueldade. Dispunha os alunos segundo sua preferência. Os mais queridos na primeira fileira e os mais odiados, na última. Charlie foi apresentado por ela a seus novos colegas de classe como sendo uma criança terrível e que tinha uma mãe presa. A professora era conhecida, em um tempo em que bater era permitido, por ter palavras mais cortantes e impactantes do que qualquer surra possível. Ao final do primeiro dia Charlie, que nunca chorava, mesmo quando apanhava de sua mãe ou de sua avó, chorou copiosamente ao chegar da escola. Seu tio disse a ele que chorar era coisa de menina e, no dia seguinte, ao ir à aula, o fez vestir uma camisola de sua prima, bem maior que ele e ir à escola com aquela roupa. Charlie nunca esqueceria esse fato e sua prima diria o quanto ele ficou desesperado nesse dia.

Podemos imaginar o ódio que sentiu a criança, que gostava de ser o centro das atenções, de sê-lo por esse motivo, Foi objeto de escárnio por parte da professora e dos colegas de classe. Ao se recusar a voltar à escola no dia seguinte, foi surrado pelo tio. Segundo Stoller[12], o ódio sustenta a formação perversa e ódio não faltava ao pequeno Charlie. O momento de Charlie é, de acordo com Klein[13], exatamente aquele em que o menino está buscando a fixação com o pai. Neste caso, ele não existe e nem sequer a mãe. Assim, ainda de acordo com a autora forma-se a base de uma personalidade antissocial uma vez que essa relação será fundamental para todas as demais relações na vida.

O afastamento do objeto amado, no caso, a mãe, se deu de maneira absolutamente concreta. Ela estava presa. Seu pai, por sua vez, o havia renegado e o amor, o afeto que poderia sentir vai se transformando em aversão.

Charlie poderia, em sua fantasia, preparar o tio, a professora, a mãe e tantos outros que ele odiava, em um banquete a ser servido a ele mesmo. Charlie não demonstrava nenhum arrependimento por seus atos, os quais ele não assumia. Sua capacidade de amar parecia inexistente e não fazia por onde se sentir necessário ou amado.

Quando havia uma confusão entre Charlie e a prima Jô Ann, a razão era sempre dada à menina, muito por conta dos antecedentes de Charlie, Com o tempo ele constataria que certo ou errado, ele sempre seria o errado e então, não se preocuparia mais em fazer o certo. Foi por essa época que sua prima afirma que Charlie começou a se interessar pelo manejo de facas a ponto desse se tornar seu principal interesse. Certa vez ele chegou a ameaçá-la com uma espécie de foice.

O convívio com seus tios, avó e mesmo a mãe com seus diversos parceiros, fez Charlie acreditar mais tarde que, para uma criança, o melhor seria ser criada longe dos pais. Diria ele que uma criança nasce livre e assim deveria permanecer para poder se desenvolver sem restrições.

Kathleen sai da prisão e passa algumas semanas com o filho. Estes seriam, no dizer de Charlie, os melhores dias de sua vida. A esse respeito recorremos a Stoller[14] quando enfatiza a relação primária com a mãe e não a escolha objetal primária. Para ele, a afirmação da masculinidade demandaria um esforço adicional para a separação e desidentificação com a mãe. O garoto não tinha, porém, outra pessoa que não fosse a própria mãe que não tardou a perceber que ele gostava de manipular as pessoas e só se interessava por quem podia lhe ser útil. Essa aproximação não duraria muito.

A mãe de Charlie ainda se sentia atraída por bebida e dança e, por algum tempo, se prostituiu. Foi nesse mundo que conheceu um novo companheiro que, alcoólatra e sem trabalho, foi levado para sua casa, imediatamente demonstrando pouca tolerância com seu filho.

Charlie fugia da escola, mentia e praticava pequenos furtos com oito anos. Ele achava que tudo o que queria deveria ser seu. Kathleen então o coloca em uma escola interna que aceitasse alunos problemáticos. Os padres que dirigiam essa escola costumavam bater nos alunos com um bastão de um metro de comprimento. Charlie conheceria o peso desse bastão muitas vezes.

Com treze anos pratica seu primeiro assalto a mão armada e vai para a “cidade dos garotos”, local para jovens infratores onde os adultos podiam disciplinar os jovens à vontade. Era liberado para os mais velhos brutalizarem os mais novos física e sexualmente. Lá, Charlie foi estuprado tantas vezes que, sessenta anos mais tarde diria que não vinha nenhum problema no estupro. Era só se limpar e seguir adiante.

Aqui temos um momento traumático em que a identidade de gênero é brutalmente atingida. De acordo com Stoller[15], nestes casos o sujeito tenta reorganizar sua vida psíquica a partir da negação de seus efeitos. Procurará reencenar sua vida sexual tal qual em um teatro procurando afirmar a vitória sobre o agressor e a reversão dos papéis tentando, desta forma, uma exemplar vingança. Charlie não perderia a oportunidade.

Ferraz[16] assinala que a perversão na obra de Freud possui três momentos, sendo o primeiro, em “Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905)” quando sublinha a neurose como o negativo da perversão. O segundo momento se dá em “Uma criança é espancada (1919)” quando afirma a teoria do complexo de Édipo e, finalmente, em “Fetichismo (1927)” quando a associa à clivagem do ego.

Esse talvez seja uma possibilidade no caso de Charlie. Foi preciso cindir seu ego para sobreviver. Uma parte de seu ser deveria negar o que lhe acontecia para que pudesse seguir adiante.

Com o tempo, foi criando a estratégia de demonstrar insanidade para afastar o abusador, o que nem sempre dava certo mas serviu como treinamento para suas façanhas posteriores, inclusive em seu julgamento no caso Sharon Tate.

Nesse reformatório, Charlie foi avaliado como tendo um terrível senso de inferioridade, mas que ainda era sensível e disposto a amar o mundo. Ele havia manipulado seu avaliador. Manipulação e estratégias para obter o que queria, faziam parte da vida de Charlie.

É pego sodomizando um garoto com uma faca em sua garganta, o que, na época, era um crime só abaixo do assassinato. É mandado, com dezessete anos para outro reformatório onde se envolve em outras indisciplinas, sendo três delas atos homossexuais. Sua peregrinação por reformatórios – entre os mais terríveis dos EUA – continua até que os avaliadores dissessem que ele estava além de qualquer reabilitação.

Charlie é libertado com vinte e um anos e vai tentar morar com sua mãe que o rejeita. Passa então a maior parte do tempo com sua avó que ainda pensava em fazer dele um religioso. Sua avó o obrigava a assistir aos cultos dominicais como contrapartida do abrigo fornecido. Nos cultos, Charlie ouvia os sermões dos pastores que diziam que a mulher deveria ser subserviente ao homem, abandonar a individualidade, esvaziar-se totalmente para se entregar a Deus. Ouvia sobre o livro do Apocalipse que falava sobre o “poço sem fundo”. Ele não esqueceria esses sermões e os usaria para angariar adeptos e formar a narrativa que convenceria sua “família” futura.

Em mais uma tentativa de aceitação social, consegue ser convidado para uma festa de “dia das bruxas”, no entanto, é totalmente ignorado pelos demais participantes, mesmo tendo se dedicado na obtenção de uma fantasia adequada. Esse é um episódio de sua história que o deixou muito abalado. Depois disso, passa a ser ignorado por todos, na rua, no mercado, em qualquer lugar. Era o excluído.

Apesar de suas experiências homossexuais, Charlie era mais atraído por mulheres e, mesmo contra todas as expectativas, consegue se casar e tem um filho. Por um breve espaço de tempo, tenta seguir uma vida normal mas seu impulso por uma vida abastada o leva a roubar carros seguidamente até ser preso.

Maior de idade, agora vai para uma prisão de adultos e lá aprenderá com os mais velhos como submeter as mulheres à sua vontade: deveria escolher as corretas, aquelas com problemas paternos, de baixa autoestima cairiam mais facilmente. Seria fundamental separá-las dos amigos e da família e combinar carinho com espancamentos para que se lembrassem de “quem mandava”.

Charlie ficará na prisão até os trinta e dois anos, quando ganha a liberdade. Nessa ocasião, pede para continuar preso, pois se sentia deslocado fora da prisão. Ele dizia que a cadeia era o seu verdadeiro mundo, onde ele tinha mais tranquilidade. Ninguém o ouviu.

E Continua…

Ferraz[17] salienta que “a formação de uma perversão resultaria de uma fixação infantil num estágio pré-genital da organização libidinal”. Em Charlie, a experiência aglutinadora que poderia resultar em uma sexualidade normal foi interrompida. Nem na infância, nem na adolescência, ele teve oportunidade de experimentar uma evolução psíquica adequada.

Em Charlie podemos tentar encontrar a divisão do ego. Ele viu diversos homens possuindo sua mãe. Presenciou isso. Acompanhou seus gemidos nos primeiros anos de vida. Esses homens deveriam ser altamente ameaçadores a ele, no entanto, nenhum permanecia. Poderia ser, em sua mente, um momento de afirmação de sua condição de menino. Enquanto seu desejo o impelia à mãe, a realidade expulsava esse desejo e o reprimia.

O perverso procurará criar um cenário em que sua castração seja negada. Charlie foi negado por todos, estuprado continuadamente. Depois de preso, abandona a mulher e seu filho e procurará criar um mundo particular, mas, ao mesmo tempo, negará esse mundo projetando-lhe um final apocalíptico. Charlie usará as pessoas como “palitos de fósforos que se queimam” [18].

Melanie Klein[19] assegura que as crianças podem demonstrar tendências criminosas e estas são as que, costumeiramente, mais fantasiam a agressividade de seus pais. No caso de Charlie, ainda que sua mãe não o agredisse fisicamente com constância, seus parentes o faziam e a própria mãe, ao recusar seu filho, fosse por imaturidade, fosse pela inadequação ao papel de mãe, marcou em Charlie a ofensa, a falta de afeto positivo.

Charlie cresceu em um ambiente onde seu superego foi sendo enfraquecido. No lugar, cresceu o sadismo, a angústia e o círculo vicioso entre o ódio e a ansiedade, no dizer de Klein[20], tendências destrutivas que não se rompem se o indivíduo continua sob a tensão das primeiras situações de aflição.

A formação (ou deformação) de Charlie se deu de modo linear. Ao tomarmos conhecimento de sua história, parece que um enredo se delineava com um final programado, no entanto, quantas crianças tiveram formação semelhante, passaram por momentos difíceis e não tiveram o mesmo destino? Quais são as condicionantes sociais e singulares que determinam o caminho que será seguido?

Perguntas…

[1] Entre seus vários livros, destacamos “Psicanálise da Sociedade Contemporânea” e “Ter ou Ser?”, todos editados pela Zahar.

[2] Dele, destacamos “Eros e Civilização”, ed. Gen e “O Homem Unidimensional”, Zahar.

[3] Vigiar e Punir, Ed. Vozes.

[4] À época, a banda disputava com os Beatles a supremacia pelos discos de rock mais emblemáticos. “Pet Souds”, desse período é, até hoje, saudado como o segundo mais revolucionário de todos os tempos, só superado por “Sargent Pepers” dos Beatles.

[5] Nome de uma das faixas do disco.

[6] Impossível não lembrar do caso Schereber e sua própria concepção de mundo.

[7] Importante lembrar que nessa época, os conflitos raciais nos EUA estavam no seu auge, com Martin Luther King tendo sido assassinado um ano antes e em plena efervescência dos “Panteras Negras”, grupo nada pacifista que pregava o confronto armado.

[8] A base para a construção do perfil de Charlie criança será o livro de Jeff Guinn, Manson – A Biografia, Rio de Janeiro, Ed. Darkside, 2014.

[9] KLEIN, Melanie. Tendências Criminais em Crianças Normais in Contribuições à Psicanálise, São Paulo, Ed. Mestre Jou, 1970. Pag. 233.

[10] STOLLER, Robert. Perversão – A Forma Erótica do Ódio, São Paulo, Ed. Hedra, 2015.

[11] Op.cit.

[12] Op. Cit.

[13] Op. Cit.

[14] Op. Cit.

[15] Ibid.

[16] Ferraz, Flávio Carvalho. Perversão. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2015.

[17] Ibid. pag. 32.

[18] Expressão retirada do livro de Ferraz, Op. Cit.

[19] Klein, Melanie. Sobre a Criminalidade in Contribuições à Psicanálise, São Paulo, Ed. Mestre Jou, 1970.

[20] Ibid.

Comentários